はじめに

「食事のたびに顎が痛む」「あくびや笑ったときにズキンと痛みが走る」「顎だけでなく、頭痛やめまいも出てきた」——そんなお悩みを抱えていませんか?

この顎の痛みは、日常生活にも大きなストレスをもたらします。

この記事の目次

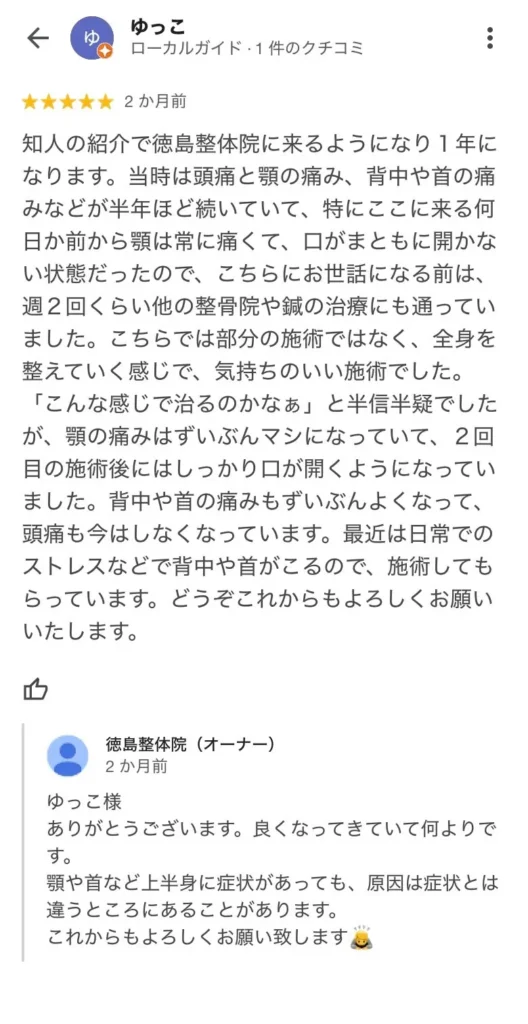

顎関節症の口コミ

| 顎が痛くて開かない・・・

|

顎関節とは?

顎関節は、下あごの骨(下顎頭)と頭の骨(側頭骨の下顎窩)で構成されており、非常に繊細で不安定な関節です。

人間は進化の過程で下あごの骨が薄くなっているため、顎関節はもともと安定性が低く、顎関節症が起こりやすいとも言われています。

また、関節の動きには関節円板・関節包・外側翼突筋などの軟部組織、そして咀嚼に関わる咬筋や側頭筋といった筋肉が関係しています。

顎関節症の5つのタイプ

顎関節症は、顎の関節やその周囲の筋肉に異常が起きて痛みが生じる状態を指します。

「日本顎関節学会」では、以下の5つのタイプに分類されています:

- Ⅰ型:咀嚼筋の障害(筋肉の問題)

- Ⅱ型:関節包や靭帯の障害(外傷や炎症など)

- Ⅲ型:関節円板の異常

a. 復位あり(元に戻る)

b. 復位なし(元に戻らない) - Ⅳ型:変形性関節症(関節の摩耗や変形)

- Ⅴ型:上記以外の症状

顎の役割と身体への影響

顎の最も重要な役割は「食べ物を噛むこと」です。

それ以外にも、飲み込む・話す・あくび・歯ぎしり・いびきなど、日常的に多くの動きに関与しています。

また、顎は頭蓋骨のすぐ下に位置し、まるでブランコのようにぶら下がっていて、体のバランスを取る役目も果たしていると考えられます。

例えば、陸上選手が身体を大きく傾けて走っていても、頭と顎はほぼまっすぐに保たれています。

このような「頭位軸平衡性」は、四足歩行の動物や鳥などにも共通して見られる現象です。

顎関節症の主な症状

- 顎に常に痛みを感じる

- 口を開けると「カクカク」と音が鳴る

- 大きく口が開けられない

- 痛みのため食事がしづらい

これらの症状に心当たりがある方は、顎関節症の可能性が高いです。

放置して悪化すると、日常生活にも支障が出るため、早めに専門家に相談することをおすすめします。

顎関節症の主な原因

原因①:顎の筋肉(咀嚼筋)の使いすぎ

現代の柔らかい食事に慣れていると、顎の筋肉がうまく発達せず、凝りやすくなります。

その結果、筋肉が緊張し、関節に負担がかかってしまうのです。

原因②:噛み合わせの悪さ

片側だけで噛むクセや歯並びの乱れ、虫歯などが噛み合わせのバランスを崩し、顎にゆがみを生じさせます。

原因③:ストレスによる食いしばり

ストレスがたまると、人は無意識に歯を食いしばります。

これが筋肉の過緊張を引き起こし、顎関節症の原因となります。

原因④:顔面の負傷

顔に何かがぶつかったり、顎に衝撃を受けると、顎関節症になることがあります。顔に衝撃を受けること顎がズレたりするだけでなく、頭蓋骨全体の筋肉が強張り、顎の痛みがなかなか治らなくなります。

顎関節症を放置するとどうなる?

・頭痛や肩こりを引き起こす

咀嚼筋は首や肩の筋肉とつながっているため、顎の凝りが全身の不調につながることがあります。

・めまいや耳の不調を感じる

顎周りの血流が悪化すると、耳への血流も減り、めまいや耳の詰まり感が生じることもあります。

・不眠につながることも

痛みや違和感で眠れなくなるケースもあります。

特に横向きで寝る人は、顎のゆがみがさらに悪化する可能性があります。

当整体院の施術法とおすすめ理由

① 顎だけでなく、全身のゆがみにアプローチ

顎関節症の根本改善には、全身のバランスを整えることが大切です。

姿勢や筋肉・神経・血流などを調整し、正しい状態へと導きます。

② 自律神経の調整にも対応

頭痛やめまいなどの二次的な症状にも効果が期待できるよう、自律神経に働きかける施術も行います。

③ 再発防止のための生活指導

整体を受けただけでは根本解決にはなりません。

当院では、噛み合わせや日常動作の改善など、再発しないためのアドバイスも丁寧にお伝えします。

健康な顎と快適な生活のために、まずはお気軽にご相談ください。

電話 088-652-0535

ラインでのご連絡はこちらのボタンとQR